中三班 蔡若全

一、活动背景

厦大幼儿园的小山坡是一个美丽的地方,有多种多样的树,像一把把大伞为孩子们遮阳挡雨。

一天,孩子们为手工制作报纸树在小山坡捡漂亮的落叶。孩子们都在找自己喜欢的叶子,这时,洋烨有了新发现:“我的树叶是黄色的,震彬的树叶是绿色的。”于是小朋友们对树叶的颜色为啥不一样这个问题争论起来,看着孩子们对树叶有着浓烈的兴趣,于是我们便以此为契机,和孩子们一起展开了一系列和树叶做朋友的探究活动。

二、活动内容与过程实录

绿叶和枯叶

孩子们回到班级就便观察分享自己的发现,泽晗说:“这两种叶子的颜色不一样,

一片是绿色的,一片是黄色的。”明睿也有新的发现:“它们形状不一样,一片比较长,另一片比较圆。”孩子们给出的答案多是用眼睛看到的,比较浅显、表面,我和孩子们说道:“我们除了用眼睛去看,我们还可以用手去摸一摸,还有什么不一样的地方?”洋烨便发现:“绿色的叶子比较厚,滑滑的,黄色的叶子比较薄,摸起来粗粗的!”堇忻在一旁补充:“绿色的叶子滑滑的是因为它的水分比较多!”治廷听了很疑惑:“绿色叶子又没有滴水,为什么说它水分更多呢?”

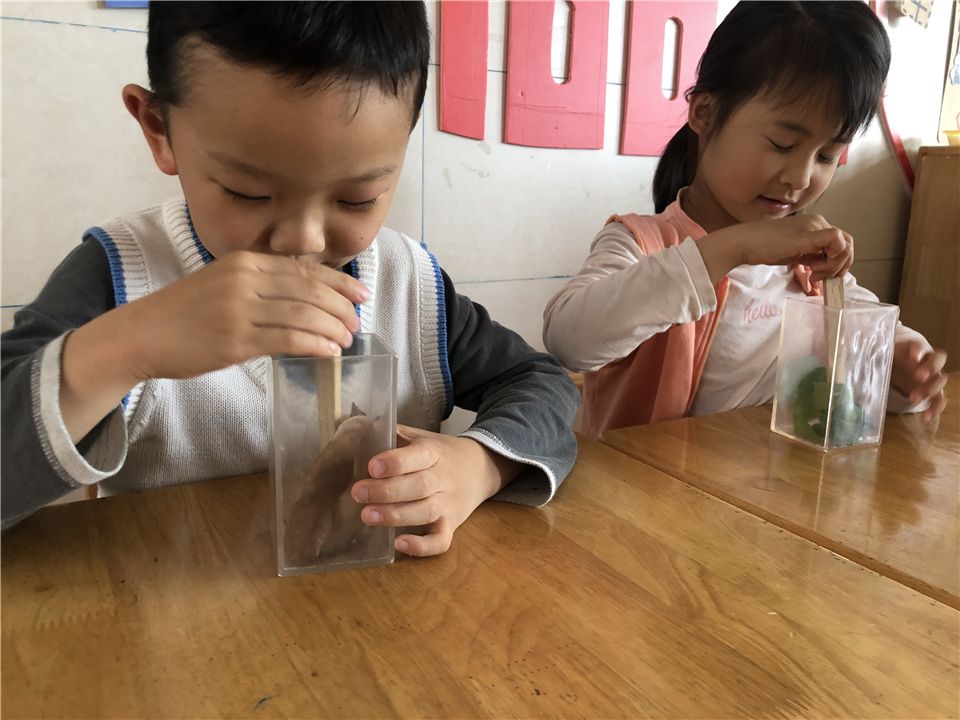

幼儿猜想“绿叶水分比枯叶更多”的结果,我需要引导幼儿进行实际活探索活动来验证猜想是否正确,和孩子们一起循序渐进地进行寻找答案。我先是让孩子们用手去揉碎收集到的两种不同的叶子,让他们说出感受,当他们发现自己发现这样子效果不太明显的时候,我们便一起思考解决办法,一起查找能更将叶肉捣碎的工具。

孩子们提出了很多办法,我们最后决定使用工具研钵来进一步实验,研钵能将两种叶子捣得更碎,有利于实验目的的达成,研钵的使用手法也比较符合中班段的年龄适宜性,能促进大肌肉的发展。第二次实验,孩子们便验证了想法:绿色的叶子能捣出绿色的水分,而黄色的枯叶则不行。孩子们获得的对象的新经验后,我便组织孩子们做观察记录,鼓励孩子用自己喜欢的方式表达观察的过程和结果。

幼儿发现了“绿叶水分比枯叶更多”,我们需要从这个实验成果,拓展出更多的经验,增加幼儿对科学对象的认识。我激发幼儿的好奇心,收集幼儿的好奇点,请来了厦门大学的研究生助教进班级,让他为孩子们介绍大树的秘密,解答为什么树会落叶,为什么枯叶由绿色变成黄色?以及有没有不会落叶的树?满足孩子的好奇心和求知欲。

教师的支持与回应:

《指南》中提出:“幼儿的思维特点时以具体形象思维为主,应注重引导幼儿通过直接感知、亲身体验和实际操作进行科学学习。”中班的孩子们已经能够进行比较性观察,但是他们只看事物的表面和明显较大的部分,而不去看事物较隐蔽的、细致的特征,所以我在引导孩子们进行观察的时候,选用实物直观的方法,让孩子们直接感知认知对象,并且结合感官,动手操作,让孩子们逐渐获得比较隐蔽的内部线索,逐渐拓展探究。

奇怪的细网

在用研钵捣碎绿叶的实验中,舒元和优悠在认真地观察捣碎后的叶子。舒元突然手伸向了器皿并问道:“优悠你看,这是什么?怎么掉了一根线进去了?”“这好像不是线,你看这上面还沾着一点叶子。”优悠回答道。舒元一边将那掉线轻轻搓开,一边说:“它不是线,好像是网,你去看看黄色的叶子有没有这样的线?”优悠仔细看完后,回答:“黄色枯叶上也有,但是它是粘在叶子上的。”舒元又说:“哎呀!它太细了,我刚刚轻轻一碰它就坏了,这到底是什么呀?”这时优悠拿起旁边完整的绿叶看了看,分享地说:“你看!这个树叶上就有这个网,还有些网很细,看不清……”

我请优悠和舒元上来分享她们的这个新发现,孩子们听后非常好奇,也发现自己的研钵里也有这些奇怪的细网,但是被捣得已经看不太清楚了,我请孩子们再一次收集树叶再次观察,孩子们都发现树叶上有着像是“网”一样的东西,我告诉孩子我在植物百科全书中知道这个东西叫做叶脉,并且向他们传达文字有信息交流的功能,我们可以从书本上获得知识。

我们开始讨论怎么让叶脉看的更清楚,来恩先提出了可以使用科学区的放大镜去看,于是我们开始了第一次实验,用放大镜观察,并提出具体的要求:你觉得叶脉像什么?叶脉都是一样细,还是粗细不同?每一片叶子的叶脉都是一样的吗?我让孩子带着问题进行观察,帮助孩子们明确活动目的,提高观察目的性和注意力,孩子们发现有一些“藏”在叶肉里的特别细的叶脉。

小朋友们第二次实验打算用涂颜料的方式,看看更细的叶脉能不能印在纸上。孩子们很认真地尝试,他们一开始涂上去颜料都特别多,纸上只能呈现出一片叶子的形状,他们又慢慢地调整涂上去颜料的量,叶脉的形状也慢慢呈现在纸上,但是细小的脉支依旧无法印上去,洋烨还拿着橡皮泥来试一下,它将橡皮泥印在叶子上,然后用手压实拍打,后来再将橡皮泥揭下来,叶子和叶脉的形状呈现在了橡皮泥上!孩子们对自己的尝试都很惊喜,但是问题还没解决。

孩子们想,如果叶脉“藏”在叶肉里,那把叶肉刮掉,叶脉不就出来了!古力试着用手去扣叶肉,结果把叶子扯烂了。晨曦提出用刮的试一下,结果发现叶肉比较坚韧,不好刮。我让孩子们还在班级找了许多的工具尝试去刮,笔、积木块、玩具板……但是效果都不好。安安后来又提出来,把叶子放到水里,看能不能泡软。等叶子泡了一段时间,孩子们便把叶子捞出来,尝试着刮,但是效果依旧不理想。

问题还没解决,我让孩子们回去和把爸爸妈妈再一起寻找解决的方法。

教师的支持与回应:

幼儿在探索树叶时意外地发现树叶里藏着的“线”,我并没有急于告诉幼儿答案,而是引导幼儿使用自己的方法进行探索。在有着感受的基础上,幼儿对认知学习方面展现出了极大的兴趣。这一次生成出的几个问题,幼儿都能循序渐进,一步一步想问题,共同生成新的学习机会。他们自己就能成为活动的主人,按照自己的方式去进行探索。这是平时在集中教学活动中所难以达成的,并且幼儿通过实验得到的材料,是自己探索得到的“成果”,他们之后能运用这些“成果”去分享交流,他们在探索中的所见所闻,也成为他们丰富的语料资源,相辅相成,促进活动的更进一步发展。虽然探索的最后还是没有成功,但激发了幼儿的探索欲望。孩子的每一次探究也有可能会有失败,但是要培养孩子们在探究中的积极态度和良好行为倾向,尊重和允许他们的多种尝试,培养积极主动、认真专注、不怕苦难、敢于探究和尝试、乐于想象的学习品质。

叶脉出来啦

“老师!我知道怎么看到叶脉了,我可以向班级的同学介绍一下吗!”堇忻一来班级就兴奋地对我说。之后我让她给全班同学介绍一下她的方法。堇忻说:“爸爸告诉我有一种东西叫做叶脉书签,它需要做实验才能做出来,他需要用一种不一样的水去煮,然后用牙刷轻轻刷,叶脉就出来啦!”

为了孩子们更好地让孩子理解堇忻的意思,我使用电教法,找了叶脉书签的相关视频,让孩子具体形象地了解制作叶脉书签的过程,孩子们看了之后都非常惊叹,觉得叶脉书签非常漂亮。虽然观看视频也是能呈现直观性,但是我们尽可能地多方面支持和鼓励幼儿的探索行为,让幼儿常常动手动脑探索物体和材料。

于是我们邀请厦门大学化学化工学院的堇忻爸爸到班级助教,和孩子们一起做叶脉书签。当堇忻爸爸穿着专业的服装,手持仪器地进行专业实验,孩子们的眼里都充满着崇拜和期待。等到树叶用专门的液体煮烂,就轮到孩子们动手了,他们戴上实验手套,轻轻刮着树叶上面的叶肉,让叶脉清晰地浮现出来。等到孩子们刷完,放进水里一过,叶脉就显现出来。孩子们小心翼翼地将自己的作品放到报纸上吸干,脸上表现出自豪和满足。

教师的支持与回应:

指南中强调幼儿的科学学习应注重激发幼儿的探究兴趣,体验探究过程,培养初步的探究能力。教师要善于发现和保护幼儿的好奇心、求知欲,注重探究过程,引导幼儿通过观察、比较、操作、实验等方法,学习发现问题、分析问题和解决问题。为了更好的支持幼儿的探索,我结合了厦门大学化学系的教授开展了一次集中探索试验,在这次实验中幼儿得到了探索成功的满足感。

三、活动的特点及价值所在

孩子们从一开始对树叶和枯叶产生好奇心,到发现树叶上的叶脉,不断尝试将叶脉呈现,到最后的叶脉书签,孩子们在这一过程中有着情感、态度、能力和知识等方面的发展,在孩子们和环境不断互动的过程中,他们探索和发现,生成新的学习机会,获得了新的经验和解决问题的能力。同样,研究生助教和家长进班做实验更是不可多得的教育资源,高校资源是厦大幼儿园的优势资源,我们应该更好地利用这一资源,形成教育合力,共同为幼儿发展提供更好的环境,接下去我们还会继续深入挖掘课题的价值,激发幼儿的好奇心和探索欲望。